Эшерихиоз – это острая инфекционная патология, возникающая в результате воздействия энтеропатогенных или энтеротоксигенных штаммов Escherichia coli – бактерии, которая в норме входит в состав кишечной микрофлоры. Однако при определенных условиях некоторые серотипы приобретают патогенные свойства и способны вызывать выраженное поражение желудочно-кишечного тракта с нарушением электролитного баланса и водного обмена. Инфекция имеет особое значение в педиатрии, гастроэнтерологии и инфекционной медицине, поскольку уязвимые категории пациентов могут подвергаться тяжелым последствиям даже при кратковременном течении болезни. Состояние, вызываемое коли-инфекцией, сопровождается резким ощущением дискомфорта, слабостью, быстрым истощением и угрозой обезвоживания. Название заболевания происходит от имени немецкого бактериолога Теодора Эшериха, который в 1885 году впервые описал кишечную палочку, которая позже стала объектом всемирного микробиологического изучения.

В этом материале мы подробно рассмотрим, что такое кишечная палочка, как она может вызывать эшерихиоз, а также какие клинические формы имеет коли-инфекция. Особое внимание будет уделено механизмам развития заболевания, его типичным проявлениям и современным подходам к лечению и профилактике осложнений.

Причины

Основной причиной развития эшерихиоза является попадание в организм патогенных штаммов Escherichia coli – условно-патогенной бактерии, которая обычно входит в состав нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека. Кишечная палочка – это грамотрицательная палочковидная бактерия из семейства Enterobacteriaceae, которая в физиологических условиях участвует в синтезе витаминов, подавлении роста других микроорганизмов и поддержании микробного баланса в кишечнике. Однако некоторые серотипы (EPEC, ETEC, EHEC, EIEC) приобретают способность вырабатывать токсины, прикрепляться к кишечным клеткам, разрушать слизистую оболочку и вызывать выраженную воспалительную реакцию. Именно эти патогенные механизмы – адгезия, инвазия и токсикогенность – определяют тяжесть течения инфекции.

Чаще всего заражение происходит через фекально-оральный механизм – при употреблении загрязненных продуктов (особенно мяса, молока, овощей), воды или через контакт с загрязненными поверхностями или руками. Особенно высок риск инфицирования в детских коллективах, медицинских учреждениях, заведениях общественного питания. Стоит отметить, как выглядит кишечная палочка под микроскопом – это прямая палочка с закругленными концами, размером примерно 2 мкм, часто с жгутиками, которые обеспечивают подвижность и способствуют прикреплению к слизистой.

Симптомы

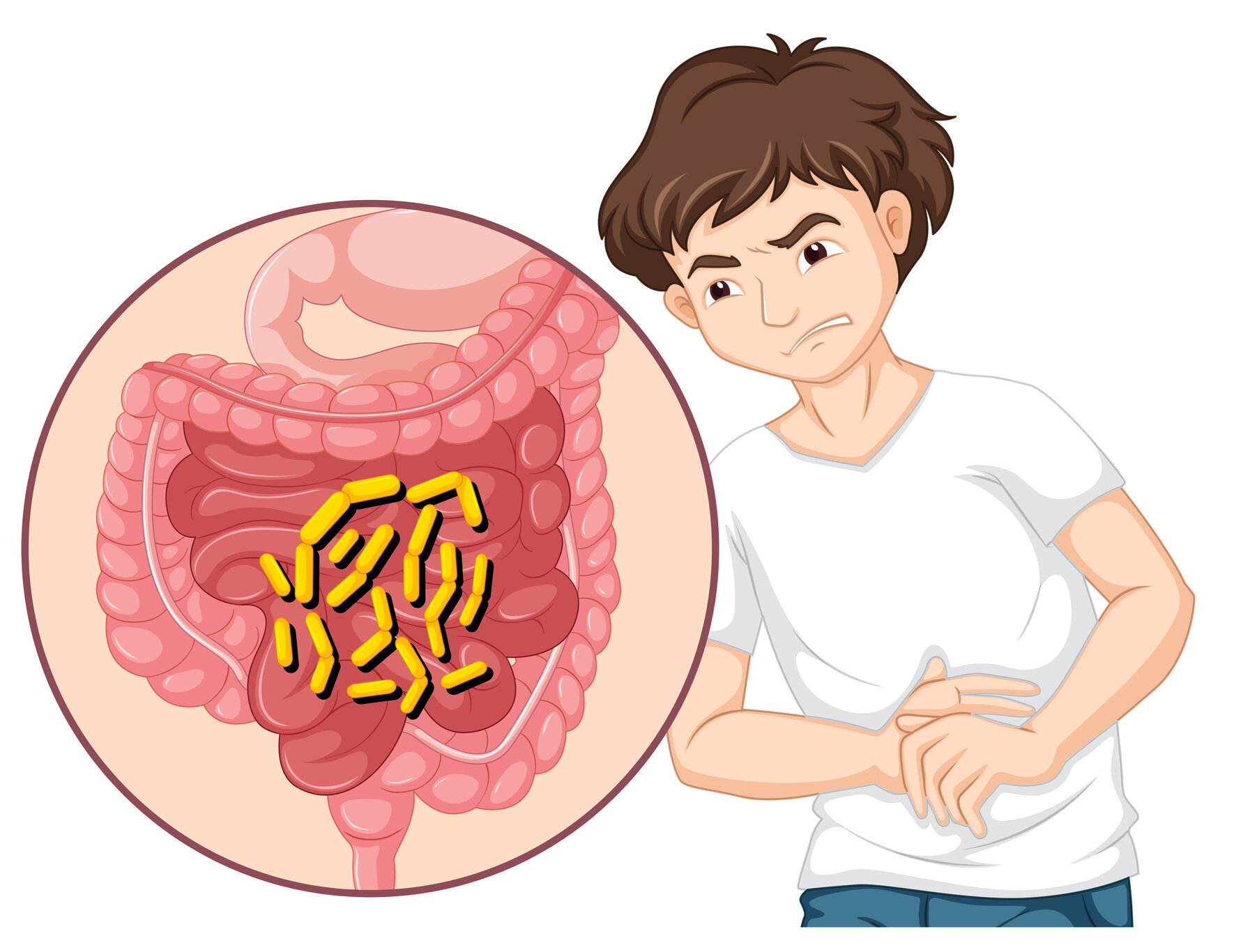

После инфицирования первые признаки развиваются достаточно быстро – уже в течение 2–5 суток. Симптоматика зависит от конкретного типа возбудителя, но в большинстве случаев на первый план выходит поражение желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому оценка характера жалоб пациента позволяет врачу заподозрить эшерихиоз и назначить соответствующее обследование.

Наиболее типичные симптомы кишечной палочки включают:

- жидкий стул;

- боль в животе;

- тошнота и рвота;

- повышение температуры тела;

- общая слабость и вялость;

- обезвоживание;

- отсутствие аппетита.

Так выглядит типичное течение эшерихиоза, когда патоген активируется в пищеварительном тракте. Знание того, как проявляется кишечная палочка, позволяет быстро сориентироваться в клинической ситуации, своевременно провести лабораторное обследование и начать соответствующую терапию, прежде чем возникнут серьезные осложнения.

Клинические формы эшерихиоза

Варианты течения заболевания зависят от типа штамма E. coli, попавшего в организм. Каждый из них имеет собственный механизм патогенности – от продукции токсинов до инвазии слизистой оболочки кишечника или системного поражения. Особенно важным является своевременное разграничение форм инфекции, когда речь идет об эшерихиозе у детей, ведь малыши более подвержены осложнениям, обезвоживанию и быстрому прогрессированию симптомов.

Наиболее распространенные типы эшерихиоза включают:

- Энтеропатогенный эшерихиоз. Характерен для младенцев и детей раннего возраста. Возбудитель прикрепляется к эпителию тонкой кишки, вызывая затяжную диарею с умеренным обезвоживанием.

- Энтеротоксигенный эшерихиоз. Основная причина так называемой «диареи путешественников». Возникает после употребления загрязненной пищи или воды. Протекает как «водяной» понос без примесей, вызванный продукцией токсинов, нарушающих ионный обмен в кишечнике.

- Энтероинвазивный эшерихиоз. Поражает толстую кишку, вызывает воспалительные процессы, подобные дизентерии – со слизью, кровью, температурой и общей интоксикацией.

- Энтерогеморрагический эшерихиоз. Самая опасная форма, вызывается штаммами, продуцирующими шига-подобный токсин (в частности O157:H7). Может привести к геморрагическому колиту и развитию гемолитико-уремического синдрома). Особенно опасен для детей в возрасте до 5 лет.

- Энтероагрегативный эшерихиоз (EAEC). Характеризуется длительным течением с умеренной лихорадкой и персистирующей диареей, плохо поддающейся обычному лечению. Чаще осложняет течение у пациентов с ослабленным иммунитетом.

- Уросептический или системный эшерихиоз. Редкий, но возможный вариант инфекции, при котором патоген проникает в мочевыделительную систему, кровь или ЦНС. Чаще возникает у новорожденных или при тяжелом иммунодефиците.

Понимание формы течения имеет особое значение, когда диагностируется кишечная коли-инфекция у детей, ведь лечебная тактика значительно отличается: от обычной регидратации до госпитализации и интенсивной антибактериальной терапии. Каждый тип эшерихиоза требует индивидуального подхода к диагностике и терапии с учетом возраста, иммунного статуса и тяжести течения.

Диагностика

Поскольку клинические проявления эшерихиоза могут быть схожими с другими кишечными инфекциями, точная диагностика базируется на сочетании клинических данных с лабораторным подтверждением. Наиболее информативным методом является бактериологическое исследование испражнений, которое позволяет выделить возбудителя Escherichia coli и определить его патогенный тип.

Вспомогательными методами выступают серологические реакции (РПГА, ИФА), которые выявляют специфические антитела к антигенам патогенных эротипов Escherichia coli, а также ПЦР-диагностика, позволяющая быстро подтвердить наличие ДНК возбудителя. В сложных случаях или при атипичном течении дополнительно исследуют общие анализы крови, биохимические показатели, электролитный баланс и уровень обезвоживания.

Отдельно стоит отметить ситуации, когда кишечная палочка в моче обнаруживается при общем анализе или бактериологическом посеве. Это не всегда свидетельствует об эшерихиозе, но может указывать на уросептическую форму инфекции или сопутствующее поражение мочевыводящей системы – особенно у детей, новорожденных или лиц с пониженным иммунитетом. В таких случаях требуется дифференциальная диагностика с инфекциями мочевой системы и определение чувствительности обнаруженной флоры к антибиотикам.

Лечение

Подбор лечебной тактики базируется на форме течения инфекции, возрасте пациента, степени обезвоживания и наличии сопутствующих состояний. Самая главная задача – восстановление водно-солевого баланса, уменьшение проявлений интоксикации и, при необходимости, эрадикация возбудителя. Поэтому вопрос, как лечить кишечную палочку, всегда должен решаться индивидуально с учетом типа возбудителя и клинической ситуации.

Основные подходы к лечению эшерихиоза включают:

- Регидратационная терапия. Основа лечения у детей и взрослых с диареей. Применяются солевые растворы для перорального или внутривенного введения.

- Диетотерапия. На время острой фазы исключаются продукты, раздражающие желудочно-кишечный тракт. Рекомендуются легкоусвояемые блюда, обильное питье и дробное питание.

- Симптоматические средства. По показаниям применяют жаропонижающие (парацетамол), энтеросорбенты, а также ферментные препараты при выраженной диспепсии.

- Антибиотикотерапия. Назначается только при тяжелом или осложненном течении, преимущественно при энтероинвазивных или энтерогеморрагических формах. Обычно используются фторхинолоны или цефалоспорины III поколения.

- Пробиотики и пребиотики. Они помогают восстановить нормальную микрофлору кишечника после диареи или антибактериальной терапии. Часто используются препараты на основе Lactobacillus, Bifidobacterium или Saccharomyces boulardii.

- Лечение осложнений. При угрозе развития гемолитико-уремического синдрома (ГУС), особенно у детей, показано стационарное наблюдение, инфузионная терапия, контроль за функцией почек и гематологическими показателями.

Комплексный подход к лечению позволяет избежать тяжелых последствий, но только при условии правильно установленного диагноза. Важно учитывать клиническую картину, результаты обследований и общее состояние пациента.

Игнорирование симптомов дегидратации особенно опасно: у детей это может вызвать судороги, шок или даже летальный исход, у взрослых – обострение хронических заболеваний.

Антибиотики и антибактериальные препараты

Профилактика

Эффективное предупреждение эшерихиоза основано на соблюдении санитарно-гигиенических норм и контроле качества продуктов питания. Поскольку передача инфекции происходит фекально-оральным путем, основным барьером против заражения является регулярное мытье рук после туалета, перед едой, после контакта с животными или пребывания в общественных местах. Особого внимания требуют дети дошкольного возраста, у которых механизмы гигиенического поведения еще не сформированы, а иммунная система более уязвима к кишечным инфекциям.

Важнейшей профилактической мерой является термическая обработка продуктов – мяса, яиц, молока, воды, особенно в районах с нестабильным санитарным контролем. Овощи и фрукты следует тщательно мыть, а по возможности – ошпаривать кипятком. Запрещается употребление сырого молока или домашних молочных продуктов без термообработки. Водопроводная вода в регионах с риском вспышек должна кипятиться или заменяться бутилированной.

Не менее важно обеспечить надлежащее санитарное состояние пищеблоков, кухонь, детских учреждений и медицинских учреждений. Избегая антисанитарии при хранении и приготовлении пищи, можно существенно снизить риск попадания патогенных штаммов Escherichia coli в организм. Также контроль переносчиков инфекции – мух, грызунов – является необходимым условием для прерывания цепи заражения. В масштабах здравоохранения важным остается эпидемиологический надзор, своевременная идентификация случаев и ограничение распространения в коллективах.

Эшерихиоз – это многофакторная инфекция, вызываемая патогенными штаммами E. coli, способная приводить к острым или даже системным поражениям организма, особенно у детей. Его диагностика требует лабораторной верификации возбудителя и оценки тяжести состояния, а лечение основано на сбалансированной регидратации, рациональной антибактериальной терапии, пробиотиках и симптоматической поддержке.

Широкий ассортимент препаратов при кишечных инфекциях представлен в сети аптек «Бажаємо здоров'я», которая работает в Киеве и других городах Украины, за исключением временно оккупированных территорий. При необходимости приобрести препараты обращайтесь в ближайшую аптеку сети или заказывайте онлайн.

Самолечение, особенно в случае выраженных симптомов, может привести к затяжному течению, развитию осложнений или ухудшению общего состояния. Здоровье требует ответственного подхода и медицинского контроля.

Отказ от ответственности

Информация размещенная на сайте https://apteka.net.ua/ru носит, исключительно, информационный характер. Администрация сайта https://apteka.net.ua/ru не несет ответственности за возможные негативные последствия, которые могут возникнуть в результате ознакомления пользователя с информацией размещенной на сайте.

Услуги, продукты, информация и другие материалы на официальном сайте сети аптек «Бажаємо здоров’я» и на официальных страницах в социальных сетях размещены, исключительно, в информационных целях и не должны восприниматься как альтернатива консультации врача. Сеть аптек «Бажаємо здоров’я» не несет ответственности за какие-либо выводы, которые были установлены и приняты во внимание читателем самостоятельно на основании размещенной информации.

Установление диагноза и выбор методики лечения осуществляется только профильным врачом. Обязательно перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом!

Помните, самолечение может нанести вред вашему здоровью!